Корнель «Сид» – анализ с цитатами. Идейно-художественное своеобразие трагедии П

Пьер Корнель (1606-1684 гг.) — создатель классицистической трагедии во Франции. В конце двадцатых годов молодой провинциал, готовившийся стать адвокатом, страстно увлекся театром и последовал за гастролировавшей в его родном Руане труппой в Париж. Здесь он познакомился с доктриной классицизма и понемногу перешел от ранних комедий и трагикомедий к тому жанру, который теоретики классицизма утвердили как высший. Всенародную славу Корнелю принесла его первая оригинальная пьеса "Сид", поставленная в январе 1637 года. У публики она имела оглушительный успех, с тех пор во французский язык вошла поговорка "Прекрасно, как "Сид"". Однако можно ли рассматривать "Сида" как образцовую классицистическую трагедию? Верно ли утверждение, что с "Сида" начинается история французской классицистической трагедии? Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными.

На титульном листе пьесы стоит авторское обозначение жанра — "трагикомедия". Трагикомедия — жанр барочный, смешанный, резко критиковавшийся классицистами. Ставя в подзаголовок "трагикомедия", Корнель указывает на то, что у его пьесы счастливый финал, не мыслимый для трагедии, которая должна заканчиваться смертью главных героев. "Сид" не может закончиться трагически, потому что его сюжетные источники восходят к средневековым испанским романсам о юности Сида. Сид в трагедии — тот же реально существовавший герой Реконкисты Родриго Диас, который выведен в испанском героическом эпосе "Песнь о моем Сиде". Только взят другой эпизод из его жизни — история его женитьбы на Химене, дочери убитого им на поединке графа Гормаса. Непосредственным источником для Корнеля, помимо испанских романсов, была пьеса "Юность Сида" (1618 г.) испанского драматурга Гильена де Кастро.

Пьеса на испанском материале вызвала неудовольствие кардинала Ришелье. Главным внешним противником Франции в тот момент была Испания, с Испанией французы вели длительные войны за положение господствующей европейской державы, и в этой обстановке Корнель ставит пьесу, в которой испанцы показаны доблестными и благородными людьми. К тому же главный герой выступает спасителем своего короля, в нем есть нечто непокорное, анархическое, без чего не может быть истинного героизма — все это заставило Ришелье отнестись к "Сиду" с опаской и инспирировать "Мнение Французской Академии по поводу трагикомедии "Сид"" (1638 г.), в котором содержались очень серьезные упреки относительно идейного и формального плана пьесы.

Значит, сюжет Корнель заимствует не из античности, но он имеет под собой прочную историческую и литературную традицию; сюжет имеет благополучную развязку, невозможную в трагедии. Корнель отступает от александрийского стиха, местами обращаясь к более сложным строфическим формам, заимствованным из испанской поэзии. Что же тогда в "Сиде" трагедийного? Это первая в истории французской литературы пьеса, воплотившая главную философско-моральную проблему классицизма — конфликт долга и чувства.

Родриго, страстно влюбленный в Химену, вынужден вызвать на поединок отца своей возлюбленной, графа Гормаса, который нанес оскорбление его отцу дону Диего. Родриго колеблется между любовью и долгом родовой чести, ему больно терять Химену, но в конце концов он выполняет свой сыновний долг. После смерти отца Химена не может в одночасье разлюбить Родриго и оказывается точно в такой же ситуации: ей предстоит сделать столь же мучительный выбор между любовью и дочерним долгом мести убийце отца, и, столь же идеальная героиня, как ее возлюбленный, Химена требует у короля смерти Родриго. Однако ночью Родриго возглавляет отряд, отражающий внезапное нападение мавров. Его патриотический подвиг и верная служба королю служат толчком к благополучной развязке. Король принимает решение о поединке между Родриго и защитником Химены доном Санчо: кто одержит верх в этом поединке, тот и получит руку Химены. Когда перед трепещущей в ожидании Хименой появляется дон Санчо — он послан к ней победившим его Родриго, — она, полагая, что Родриго убит, обнаруживает свои истинные чувства. После этого Химена вынуждена отказаться от мести за отца, и король назначает время их с Родриго свадьбы.

С поразительной симметрией в пьесе развертывается конфликт между чувством — горячей и взаимной любовью — и высшими требованиями надличной чести. Внешне герои неукоснительно следуют долгу чести, но величие Корнеля в том, что он показывает муки выполнения этого долга. Первым тяжкий выбор осуществляет Родриго:

Я предан внутренней войне; Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: Вступиться за отца, отречься от любимой! Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. Но что б я ни избрал — сменить любовь на горе Иль прозябать в позоре, — И там, и здесь терзаньям нет конца. О, злых судеб измены! Забыть ли мне о казни наглеца? Казнить ли мне отца моей Химены?И далее в знаменитых стансах Родриго в конце первого акта приводит все аргументы спора с самим собой, и на глазах у зрителя приходит к должному решению. Позже столь же сильные и такие же разумные слова находит для описания своих мук Химена:

Увы! Моей души одна из половин Другою сражена, и страшен долг, велевший, Чтоб за погибшую я мстила уцелевшей.В каждый из моментов трагедии корнелевские герои точно знают, как следует поступить в их ситуации, и самоанализ помогает им в борьбе с личным чувством. Они жертвуют надеждой на личное счастье ради долга.

Фамильный долг мести — архаичный пережиток в системе ценностей становящегося буржуазного мира. С родовой местью медлил Гамлет, а герои Корнеля, полностью сознающие свой долг, решаются на месть, отказываясь от любви. Такое развитие конфликта воистину трагично и исключает возможность личного счастья. Однако Корнель находит сюжетное и психологическое разрешение конфликта, введя в пьесу еще одну, высшую градацию долга, перед которой равно умолкают и долг индивидуальной любви, и феодальный долг родовой чести. Этот высший долг — долг перед своим монархом, перед своей страной, который оценивается в пьесе как единственно истинный. Соблюдение этого высшего долга выводит Родриго из поля действия обычных норм, отныне он национальный герой, спаситель трона и отечества, король благодарен и обязан ему, поэтому все требования долга, действующие для простых людей, отменяются по отношению к нему государственной необходимостью. И этот моральный урок делает "Сида" показательным произведением ранней поры классицизма.

Столь же типичны для классицизма способы и приемы создания характеров у Корнеля. Нация в эпоху Ришелье находилась в "героическом" периоде истории, и корнелевский герой призван был воплотить мечту о подлинном величии и благородстве. Он пробуждает в зрителе и читателе восторженное удивление (admiracion) своей мощью, цельностью, неколебимостью. Подмечено, что герои Корнеля неизменны: положительные — в своей верности, отрицательные — в своем коварстве. Они как бы сопротивляются внешним воздействиям, в своей верности себе они в каждой сцене "бьют в одну точку". Их внутренний мир представлен пространственно, что соответствует традиционным представлениям о сути героического. Конечно, Испания у Корнеля — чистая условность, вряд ли кто-то примет героев "Сида" за испанских идальго, они французы эпохи Людовика XIII.

Корнелевская трагедия своим обилием движения, частыми изменениями положения героев относительно друг друга как бы иллюстрирует атомистическую философию XVII века: ее персонажи точно так же, как частицы материи у Декарта, первоначально двигаются по всем направлениям, постепенно сбивают свои острые углы друг об друга, располагаются в "хорошем порядке" и, наконец, принимают "весьма совершенную форму Мира".

В "Мнении Французской Академии…" зафиксированы многочисленные отступления Корнеля в "Сиде" от норм классицизма (присутствие побочной сюжетной линии инфанты, влюбленной в Сида; якобы нескромное поведение Химены, которая ни под каким видом не может стать женой убийцы своего отца; неправдоподобное нагромождение событий в сюжете). Эта критика с самого верха имела парализующее действие на Корнеля — он уехал в Руан и вернулся в Париж два года спустя с новыми пьесами, написанными уже в полном соответствии не только с духом, но и с буквой классицизма, — "Гораций" и "Цинна".

Высшая слава Корнеля пришлась на тридцатые-сороковые годы, и хотя он еще очень долго работал для театра, во второй половине века ему на смену приходят новые великие драматурги. Расин поднимает классицистическую трагедию на новую ступень, а Мольер создает классицистическую комедию.

Основной трагический конфликт трагедии Пьера Корнеля «Сид» строится на столкновении личного чувства – страстной любви Родриго и Химены – с долгом, который каждый из них считает более высоким, «сверхличным», началом. Таким «сверхличным» долгом представляется им обоим защита фамильной чети. В соответствие с основной философско-моральной концепцией Корнеля «разумная» воля, сознание долга торжествует над «неразумной» страстью. Конфликт индивидуального чувства и общественного долга и составляет суть трагической коллизии. И ни одно действующее лицо в «Сиде» не избегло этого рокового конфликта; это ведущее противоречие пронизывает поступки и судьбы героев. Принципиальная новизна, коренные отличия «Сида» от других современных трагедий заключались в остроте психологического конфликта, построенного на большой и актуальной морально-общественной проблеме. Это и определило ее успех. Значительно упростив фабулу испанской пьесы, изъяв из нее второстепенные эпизоды и лишних персонажей. Корнель сосредоточил все внимание на душевной борьбе и психологических переживаний героев. Необычайно ярко все эти принципы проявились в образе доньи Урраки, инфанты кастильской. Одно из обвинений, предъявленных Корнелю после опубликования «Сида», заключалось в том, что инфанта кастильская – лишний персонаж в трагедии. Херасков, первый переводчик «Сида», вообще убирает сюжетную линию, тем самым значительно упрощая проблематику произведения. На мой взгляд, такое пренебрежительное отношение к героине совершенно не заслужено: роль сюжетной линии инфанты необычайно важна. Это я попытаюсь доказать в своей работе. Инфанта любит Родриго, но долг повелевает ей заглушить в себе это чувство. Воспитательница инфанты Леонора напоминает ей о долге и порицает пыл, объявший душу юной наследницы престола: Принцесса может ли, забыв свой сан и кровь, К простому рыцарю восчувствовать любовь? А мненье короля? А всей Кастильи мненье? Вы помните иль нет свое происхожденье? И инфанта отвечает на эту речь, как и подобает наследнице монарха и дочери своего абсолютистского века: Я помню - и скорей всю кровь пролью из ран, Чем соглашусь забыть и запятнать мой сан. Казалось бы, решение принято, чувство подавлено и противоречие разрешено. Однако чувство не покидает поля битвы. Инфанта признается: Я силюсь с ним порвать - и неохотно рву... Я вижу, что душа раздвоена во мне Высоко мужество, но сердце все в огне. Раздвоение души, о котором говорит инфанта, и являет разлад общего и индивидуального. Инфанта предпочитает долг чувству, при этом она не отрекается от любви, а, наоборот, ценит ее. Пусть донья Уррака понимает, что ей не предначертано быть с Родриго, все же она уважает свое чувство, изредка лелеет надежду и все равно поступает, как подобает ее благородному происхождению: Не называй ее постыдной; надо мной Ей суждено царить и властвовать одной; Будь к ней почтительна, она мне всех дороже. Я стойко с ней борюсь, но я надеюсь все же; И сердце, покорясь надежде дорогой, Летит за счастием, утраченным другой. В «действующих лицах» интересующая нас героиня обозначена как «донья Уррака, инфанта кастильская» . При этом в самом тексте трагедии автор, указывая, что следующие слова принадлежат ей, называет героиню инфантой. Корнель подчеркивает, что, прежде всего, важно происхождение героини: она инфанта. Имя же, как таковое, индивидуально. Донья Уррака – определенная женщина со своей личной судьбой. Счастье, любовь она готова принести в жертву своему благородному происхождению. По сути, личное уступает место «сверхличному», как уже было сказано ранее. Инфанта не просто отказывается от Родриго, она собственноручно устраивает его личную жизнь <…> Мои трудились руки, Чтоб душу ей пронзить стрелами нежной муки. Родриго дорог ей; он ей подарен мною; Он торжеством своим обязан мне одной. Я этих любящих сама сковала страстью И потому должна сочувствовать их счастью. Это поистине тяжелое решение для влюбленной девушки – единственный способ лишить королевскую дочь надежд: Я уступила то, чем овладеть не смела: Ему, взамен себя, Химену я даю, И я зажгла их страсть, чтоб угасить мою… <…>И я супругами увижу этих двух, Мои мечты умрут, но исцелится дух. Этот выбор дается инфанте нелегко: она знает, что другого выхода нет, но все же с душевными переживаниями ей сложно справиться. Это подчеркивает нравственный характер героини. Донье Урраке приходится скрывать свое чувство. Даже воспитательница Леонора узнает о любви инфанты уже после того, как героиня «подарила» возлюбленного Химене и наблюдает за развитием их отношений со стороны. Донья Уррака одинока. Все свои переживания она держит в себе, и от этого она еще несчастнее: «Скорбь тяжела вдвойне под кровом тайны темной» . Примечательно, что на протяжении всей пьесы мы так и не становимся свидетелями разговора инфанты и самого Сида. Дон Родриго, вероятно, и не подозревает о чувствах доньи Урраки к нему. Инфанта наблюдает со стороны за своим возлюбленным, при этом она, по сути, и устраивает его судьбу: сначала «творит» любовь между Хименой и Родриго, а затем, после всех трагических событий, мирит их. Необычайно интересны взаимоотношения инфанты и Химены. Донья Уррака «отдала» своего возлюбленного другой женщине. По сути, ее сердце должно волновать если не ненависть, то уж точно жгучая ревность. Но что мы видим? Для доньи Урраки Химена не соперница, а подруга. Она искренне успокаивает возлюбленную дона Родриго. Конечно, для инфанты эта любовь необычайно важна, брак Химены и Родриго – крушение всех надежд, которого так жаждет королевская дочь: «Мои мечты умрут, но исцелится дух ». Но все же ревность должна была хоть как-то проявиться. Неприязнь к Химене совершенно не выражается в разговоре, даже можно с большой вероятностью предположить, что ее просто нет. Донья Уррака искренне сочувствует молодой девушке: Поверь, твоих надежд их ссора не разрушит: Миг породил ее, и миг ее потушит. Чрезмерность отклика положит ей конец: Их примирения желает мой отец; А я, чтоб радостней тебя увидеть снова, На невозможное отважиться готова. Или после убийства графа и совершения всех подвигов Сидом донья Уррака вновь искренне сочувствует Химене: Я не забвения несу тебе бальзам; Я приобщить хочу мой вздох к твоим слезам. В диалоге Химены и инфанты (Действие IV, явление 2) непонятно в какой роли выступает донья Уррака – влюбленная женщина или справедливый правитель. Она пытается уговорить Химену оставить в покое дона Родриго, его жизнь необычайно важна для государства. Инфанта предлагает Химене лишить Родриго любви, но не отнимать его жизнь: То был твой долг вчера; сегодня он не тот. Родриго нам теперь единственный оплот, Надежда и любовь простых людей и знати, Кастильи верный щит и ужас маврской рати. Согласен сам король с народною молвой, Что в образе его воскрес родитель твой; Короче, говоря без лести и коварства, В его погибели - погибель государства. И ты решилась бы, свой защищая дом, Отдать отечество на вражеский разгром? За что нас подвергать ужасному удару И в чем преступны мы, чтоб несть такую кару? Ты не обязана, конечно, взять в мужья Того, к кому вражда оправдана твоя: На это я сама взглянула бы с тревогой; Лиши его любви, но жизнь его не трогай. Только в этом моменте соединяются интересы личные и государственные. Но этой мечте не суждено сбыться – инфанта понимает, что любовь, которую она сама же сотворила, не исчезла и единственное, что ей остается, - это соединить влюбленных. Любовь инфанты – это не мимолетная страсть, а благородное чувство. В начале трагедии она жертвует своим чувством во имя своего благородного происхождения. Затем, когда дон Родриго становится Сидом, «властителем двух царей» , инфанта уже может быть с ним. Но она снова отказывается от всяких попыток сблизиться с доном Родриго, тут донья Уррака выполняет долг уже нравственного характера: Уже не к рыцарю летит моя мечта. То не Родриго, нет, не наших слуг потомок; Для сердца моего он по-иному громок: То славный паладин, всех выше и храбрей, Неустрашимый Сид, властитель двух царей. Все ж я себя сломлю: не в страхе осужденья, Но чтобы не смущать столь верного служенья; Хотя б, в угоду мне, вручили скиптр ему, Я отданного мной обратно не возьму. И так как в час суда он победит бесспорно, Химене тот же дар я принесу повторно. А ты, свидетель мой в мучительной борьбе, Смотри, могу ль я быть верна сама себе. Именно инфанте выпадает честь вручить Химену Родриго – свою подругу своему возлюбленному: Забудь, Химена, скорбь и, как залог покоя, Прими из рук моих счастливого героя. В последнем явлении пьесы она действует увереннее, надежды больше нет, путеводной звездой королевской дочери становится только благородство. Инфанта дала слово своей воспитательнице Леоноре «быть верной самой себе» и с поистине королевской выдержкой выполняет его. Инфанта обладает потрясающем благородством, дважды она отказывается от чувства в пользу долга, сначала социального, затем нравственного характера. И эта невероятно сильная духом героиня, чьи моральные принципы непоколебимы ничем, любит дона Родриго. Её любовь – дополнительное свидетельство благородства героя, его достоинства. Не случайно именно инфанта предсказывает будущее величие Родриго, пока ещё ничего не свершившего: Я это знаю: да; пусть мало я боролась, Тот, кем повержен граф, свершит все что угодно Мне хочется мечтать, что в счастливой борьбе Он царства целые поработит себе; И льстящая любовь, сметая все преграды, Являет мне его занявшим трон Гранады, Он маврам трепетным дарует свой закон, Завоевателя встречает Арагон, Смят португальский стяг, и громкие походы Несут его судьбу через морские воды, Чтоб кровью Африки кропить его венцы; Всего, чем памятны славнейшие бойцы, Я от Родриго жду вослед за этим боем И буду лишь горда, любимая героем. В начале XVII века, когда начал творить Корнель (1606-1684 гг.) в экономике и политике Франции не были изжиты последствия междоусобных войн, не было достигнуто прочного единства страны. Любое ослабление центральной власти ставило под угрозу объединения Франции. Образ донья Урраки, впрочем, как и образ дона Фернандо, позволяет думать, что автор "Сида" уверен в необходимости для царских особ следовать законам разума и справедливости. Такой абсолютизм потом назовут просвещенным. Донья Уррака – сильная личность, которая согласна пожертвовать личным счастьем во имя благоденствия народа. Именно такой должен быть идеальный монарх – благородный, справедливый, разумный, для которого долг превыше чувства. Именно такой правитель нужен был Франции в то время. Эта чисто классицистическая концепция пройдет красной нитью через все последующее творчество драматурга. Принцип контраста, антитезы, лежащий в основе композиции сюжета и расстановки персонажей, пронизывает и самую структуру корнелевского стиха. В речи инфанты, если сравнивать со словами других персонажей, это принцип выразился максимально ярко. Приведу несколько примеров. Состояние в душе инфанты построено на антитезе: чувство и долг – брак между Хименой и Родриго «немилый и желанный» , любовь – «прелестный яд»: Я вижу, что душа раздвоена во мне: Высоко мужество, но сердце все в огне. Мне страшен этот брак: немилый и желанный, Он сердцу не сулит отрады долгожданной; Так властны надо мной и страсть моя и честь, Что будет он или нет, мне этого не снесть. Но на этом противоборство в сознании доньи Урраки не заканчивается. Когда инфанта узнает, что после смерти графа Химена и Родриго не могут быть вместе, она скорбит не только из-за воскрешения пустых надежд, но и переживается за подругу: Какое странное меня томит волненье! О ней (о Химене – Х.М.) душа скорбит, а им восхищена; Сердечный мир исчез, и страсть воскрешена. По сути, сюжет не сильно пострадал, если бы Корнель вычеркнул из писка действующих лиц инфанту кастильскую, но проблематика бы существенно упростилась. Роль доньи Урраки, на мой взгляд, точно определила Н. А. Сигал в своей книге «Пьер Корнель 1606-1609»: «Действительно, королевская дочь не имеет влияния на развитие событий. Ее роль можно определить как лирический комментарий к происходящему. Но ее чувства и речи глубоко содержательны. Любя Родриго, она скрывает и подавляет свою страсть, помня о своем высоком сане и одновременно сочувствуя влюбленным» . Благородство инфанты поражает: сначала она выполняет долг наследницы престола, а за тем долг нравственного характера. Сомнения относительно минимальны и скрыты от посторонних глаз: душевные страдания инфанта держит в себе. Инфанта не просто носитель определенных идей, она трагическая фигура. Она не слепо повинуется судьбе: несмотря ни на что, донья Уррака продолжает надеяться, Корнель показывает остроту ее душевных переживаний. Это подчеркивает е благородство: сила ее духа познается в борьбе долга и чувства. Любовь такой женщины – дополнительное свидетельство благородства героя. Она предсказывает возвышение Родриго. В образе доньи Урраки соединились черты идеального правителя: справедливость, разумность и честь. А. Д. Михайлова в своей статье «Театр Корнеля» пишет, что образ инфанты «связан с поэтической грустью и каким-то ненавязчивым обаянием», ведь инфанта донья Уррака, тайно, без надежды и без желаний любящая Родриго, никак не вредит сопернице, и лишь однажды на какое-то мгновение она простодушно размечталась о своем несбыточном счастье.

Сочинение

ХИМЕНА (фр. Chimene) - героиня трагедии П.Корнеля «Сид» (1636; второй вариант - 1660). Исторический прототип: донья Химена, дочь дона Гомеса, графа Гормаса, впоследствии супруга дона Родриго Диаса де Бивар, прозванного Сидом (XI век). В трагедии Корнеля X.- страдательный персонаж, несущий основное нравственно-психологическое бремя. Оказавшись в двусмысленном положении (любимый убил на дуэли ее отца), X. требует у короля казни убийцы. Она понимает, что, защищая на поединке честь своего родителя, Родриго выполнял родовой долг, чтобы стать еще более достойным любимой. При этом героиня испытывает сложные чувства. Она восхищена доблестью и душевным мужеством Родриго, победившего в себе эгоистическую страсть и успевшего в считанные часы стать национальным героем. Но не может простить любимому «измены» их прежнему миру, где Родриго был «рыцарем Химены», а не «щитом Отечества». Для героини ненавистна мысль, что, отняв у нее Родриго, юного возлюбленного, ей в качестве компенсации дают Сида. Вина Родриго для X. именно в том, что он стал Сидом и тем самым отказался от полноты личностного бытия. А социальный, государственный мир, которому теперь принадлежит любимый, для нее, как затем и для других героинь Корнеля (Камилла в «Горации»), - непонятная абстракция. Если тема Родриго - поиск гармонии личности и мира общественного, то X. олицетворяет протест против необходимости соизмерять означенные понятия. В этом смысле героиня Корнеля вполне барочный персонаж, а ее конфликт с Родриго - своего рода обнаружение предела возможностей «новой», классицистической гармонии личного и социального. Ситуация X. приковывала к себе внимание исследователей с самого начала истории «Сида». Современники Корнеля обвиняли героиню в безнравственности, считая, что она «поступает скорее как возлюбленная, чем как дочь». В современном корнелеведении (О.На-даль, С.Дубровски и др.) можно встретить упреки X. в недостаточной силе духа. Между тем X.- образ почти романтический, и тема героини, борющейся с собой, превозмогающей себя, чаще волнует публику, чем история безупречного, нравственно цельного Сида. Можно сказать, что X. предвосхищает не только более поздних героинь Корнеля, но и мятущихся, лукавых, непокорных женщин Расина. Первой исполнительницей роли X. на премьере «Сида» в театре «Маре» зимой 1636/37 г. была мадемуазель Виллье. Среди знаменитых исполнительниц роли X.- Мария Казарес, игравшая в паре с Жераром Филипом (1951).

Лучшее создание Корнеля - его ранняя пьеса «Сид» (трагикомедия, что означает «трагедия со счастливым концом» - не принятый в классицизме смешанный жанр). Сюжет ее взят из средневекового испанского эпоса, но образы и проблематика отражают французскую жизнь XVII в. Пьеса проникнута героическим пафосом. Юноша Родриго и девушка Химена, любящие друг друга, жертвуют своей любовью во имя долга, в данном случае - долга борьбы за честь своих отцов: Родриго убивает на поединке отца Химены, оскорбившего пощечиной его отца; Химена в свою очередь требует казни Родриго за убийство ее отца. Душевный конфликт обоих выражен с огромной силой, особенно в знаменитом монологе Родриго в VI явлении первого действия:

Я предан внутренней войне: Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: Вступиться за отца, отречься от любимой! Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. (Пер. М. Лозинского) Любовь, которой жертвуют Родриго и Химена, изображена как великое героическое чувство. Каждый из них, принеся эту жертву, мечтает умереть. Величава и вместе с тем трогательна сцена их встречи после убийства, преградившего им путь к счастью. Ни на минуту не отступают оба от жестокого долга, но, расставаясь, задушевно высказывают свою человеческую боль. Высшая героика выражена здесь в том, что сама любовь предъявляет суровые требования и не мирится со слабостью и позором. Как объясняет Родриго Химене, решить внутренний спор в пользу долга побудила его мысль о том,

Что та, кто доблестным меня привыкла видеть, Уничиженного должна возненавидеть. Химена в ответ заявляет Родриго:

Достойная тебя должна тебя убить. Но выше долга феодальной чести, губящего любовь, поставлен долг перед родиной: подвиги, совершенные Родриго в защиту своей страны от нападения мавров, спасают его жизнь и в конечном счете любовь его и Химены. Устами инфанты (дочери короля) Корнель осуждает месть, направленную против защитника государства.

И ты решилась бы, свой защищая дом, Отдать отечество на вражеский разгром? - с упреком спрашивает она Химену. Общественный, государственный принцип лежит в основе тех высоких требований к человеку, которые предъявляются всеми героями этой пьесы. Новый оттенок приобретает идея чести: честь человека, его ценность определяются в первую очередь его заслугами перед государством и королем. Монарх изображен как воплощение государства. Однако патриотическая идея предстает в пьесе в ее общенародном значении: славу Родриго, разгромившему врагов, провозглашает прежде всего сам народ. В пьесе отражен национальный подъем французского народа, связанный с обороной против грозившего немецкого захвата: она создавалась в один из самых тяжелых мо¬ментов Тридцатилетней войны. Родриго героизирован как идеальный воин, преданный долгу и чести, как патриот, совершающий высочайшие подвиги в защиту родины, и как влюбленный, готовый на смерть за свою любовь.

...Он ценил, как лучшие в отчизне, Превыше страсти долг и страсть превыше жизни. Его характер, таким образом, не превращен в схематическое воплощение одной черты, сила чувства придает ему живость и убедительность. Пьеса очень четка по своему строению. Основная проблема рас¬крывается многочисленными рассуждениями героев и логически ясным симметричным противопоставлением образов: с одной стороны, Родриго - единственный сын со своей любовью и долгом перед отцом; с другой стороны, в таком же положении Химена - единственная дочь. Над всеми, как судья, король. Логическому раскрытию конфликта содействует и четкое звучание стиха. У классицистов рифма выразительно подчеркивает смысл фразы. Параллельным строением двух стихотворных строк или двух половинок стиха Корнель создает острые сопоставления.

Химена: Он дочь лишил отца! Дон Диего: Он честь вернул отцу! Однако в «Сиде» далеко не последовательно выражена абсолютистская идеология. Победа долга оказывается неполной: Химена должна со временем выйти замуж за убийцу своего отца. Герои пьесы - независимые феодалы, с трудом отвыкающие от былых вольностей; ответственные поступки они совершают на свой страх и риск, дерутся на поединках, против чего в то время жестоко бо¬ролся Ришелье. Самый необузданный из них - отец Химены - позволяет себе критиковать в непочтительных тонах решение короля.

В пьесе нестрого соблюдены и художественные правила классицизма. Им не соответствовал ни жанр трагикомедии, ни испанский средневековый (вместо античного) сюжет. Нарушением благопристойности представлялась и пощечина на сцене. Расширительно истолкованы три единства: место действия меняется в пределах одного города, время действия Корнель растянул до 36 часов, причем в этот срок, по выражению Пушкина, «нагромоздил событий на целых 4 месяца». Единство действия нарушено ролью инфанты, дочери короля; вдобавок ее любовь к Родриго, юноше нецарской крови, также оскорбляла придворные нормы. За все эти отступления «Сид», по требованию кардинала Ришелье, несмотря на огромный успех у публики, был осужден академией. Это было утверждением абсолютистской политики в литературе и культурной жизни.

Пьер Корнель (1606-1684 гг.) — создатель классицистической трагедии во Франции. В конце двадцатых годов молодой провинциал, готовившийся стать адвокатом, страстно увлекся театром и последовал за гастролировавшей в его родном Руане труппой в Париж. Здесь он познакомился с доктриной классицизма и понемногу перешел от ранних комедий и трагикомедий к тому жанру, который теоретики классицизма утвердили как высший. Всенародную славу Корнелю принесла его первая оригинальная пьеса "Сид", поставленная в январе 1637 года. У публики она имела оглушительный успех, с тех пор во французский язык вошла поговорка "Прекрасно, как "Сид"". Однако можно ли рассматривать "Сида" как образцовую классицистическую трагедию? Верно ли утверждение, что с "Сида" начинается история французской классицистической трагедии? Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными.

На титульном листе пьесы стоит авторское обозначение жанра — "трагикомедия". Трагикомедия — жанр барочный, смешанный, резко критиковавшийся классицистами. Ставя в подзаголовок "трагикомедия", Корнель указывает на то, что у его пьесы счастливый финал, не мыслимый для трагедии, которая должна заканчиваться смертью главных героев. "Сид" не может закончиться трагически, потому что его сюжетные источники восходят к средневековым испанским романсам о юности Сида. Сид в трагедии — тот же реально существовавший герой Реконкисты Родриго Диас, который выведен в испанском героическом эпосе "Песнь о моем Сиде". Только взят другой эпизод из его жизни — история его женитьбы на Химене, дочери убитого им на поединке графа Гормаса. Непосредственным источником для Корнеля, помимо испанских романсов, была пьеса "Юность Сида" (1618 г.) испанского драматурга Гильена де Кастро.

Пьеса на испанском материале вызвала неудовольствие кардинала Ришелье. Главным внешним противником Франции в тот момент была Испания, с Испанией французы вели длительные войны за положение господствующей европейской державы, и в этой обстановке Корнель ставит пьесу, в которой испанцы показаны доблестными и благородными людьми. К тому же главный герой выступает спасителем своего короля, в нем есть нечто непокорное, анархическое, без чего не может быть истинного героизма — все это заставило Ришелье отнестись к "Сиду" с опаской и инспирировать "Мнение Французской Академии по поводу трагикомедии "Сид"" (1638 г.), в котором содержались очень серьезные упреки относительно идейного и формального плана пьесы.

Значит, сюжет Корнель заимствует не из античности, но он имеет под собой прочную историческую и литературную традицию; сюжет имеет благополучную развязку, невозможную в трагедии. Корнель отступает от александрийского стиха, местами обращаясь к более сложным строфическим формам, заимствованным из испанской поэзии. Что же тогда в "Сиде" трагедийного? Это первая в истории французской литературы пьеса, воплотившая главную философско-моральную проблему классицизма — конфликт долга и чувства.

Родриго, страстно влюбленный в Химену, вынужден вызвать на поединок отца своей возлюбленной, графа Гормаса, который нанес оскорбление его отцу дону Диего. Родриго колеблется между любовью и долгом родовой чести, ему больно терять Химену, но в конце концов он выполняет свой сыновний долг. После смерти отца Химена не может в одночасье разлюбить Родриго и оказывается точно в такой же ситуации: ей предстоит сделать столь же мучительный выбор между любовью и дочерним долгом мести убийце отца, и, столь же идеальная героиня, как ее возлюбленный, Химена требует у короля смерти Родриго. Однако ночью Родриго возглавляет отряд, отражающий внезапное нападение мавров. Его патриотический подвиг и верная служба королю служат толчком к благополучной развязке. Король принимает решение о поединке между Родриго и защитником Химены доном Санчо: кто одержит верх в этом поединке, тот и получит руку Химены. Когда перед трепещущей в ожидании Хименой появляется дон Санчо — он послан к ней победившим его Родриго, — она, полагая, что Родриго убит, обнаруживает свои истинные чувства. После этого Химена вынуждена отказаться от мести за отца, и король назначает время их с Родриго свадьбы.

С поразительной симметрией в пьесе развертывается конфликт между чувством — горячей и взаимной любовью — и высшими требованиями надличной чести. Внешне герои неукоснительно следуют долгу чести, но величие Корнеля в том, что он показывает муки выполнения этого долга. Первым тяжкий выбор осуществляет Родриго:

Я предан внутренней войне; Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: Вступиться за отца, отречься от любимой! Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. Но что б я ни избрал — сменить любовь на горе Иль прозябать в позоре, — И там, и здесь терзаньям нет конца. О, злых судеб измены! Забыть ли мне о казни наглеца? Казнить ли мне отца моей Химены?И далее в знаменитых стансах Родриго в конце первого акта приводит все аргументы спора с самим собой, и на глазах у зрителя приходит к должному решению. Позже столь же сильные и такие же разумные слова находит для описания своих мук Химена:

Увы! Моей души одна из половин Другою сражена, и страшен долг, велевший, Чтоб за погибшую я мстила уцелевшей.В каждый из моментов трагедии корнелевские герои точно знают, как следует поступить в их ситуации, и самоанализ помогает им в борьбе с личным чувством. Они жертвуют надеждой на личное счастье ради долга.

Фамильный долг мести — архаичный пережиток в системе ценностей становящегося буржуазного мира. С родовой местью медлил Гамлет, а герои Корнеля, полностью сознающие свой долг, решаются на месть, отказываясь от любви. Такое развитие конфликта воистину трагично и исключает возможность личного счастья. Однако Корнель находит сюжетное и психологическое разрешение конфликта, введя в пьесу еще одну, высшую градацию долга, перед которой равно умолкают и долг индивидуальной любви, и феодальный долг родовой чести. Этот высший долг — долг перед своим монархом, перед своей страной, который оценивается в пьесе как единственно истинный. Соблюдение этого высшего долга выводит Родриго из поля действия обычных норм, отныне он национальный герой, спаситель трона и отечества, король благодарен и обязан ему, поэтому все требования долга, действующие для простых людей, отменяются по отношению к нему государственной необходимостью. И этот моральный урок делает "Сида" показательным произведением ранней поры классицизма.

Столь же типичны для классицизма способы и приемы создания характеров у Корнеля. Нация в эпоху Ришелье находилась в "героическом" периоде истории, и корнелевский герой призван был воплотить мечту о подлинном величии и благородстве. Он пробуждает в зрителе и читателе восторженное удивление (admiracion) своей мощью, цельностью, неколебимостью. Подмечено, что герои Корнеля неизменны: положительные — в своей верности, отрицательные — в своем коварстве. Они как бы сопротивляются внешним воздействиям, в своей верности себе они в каждой сцене "бьют в одну точку". Их внутренний мир представлен пространственно, что соответствует традиционным представлениям о сути героического. Конечно, Испания у Корнеля — чистая условность, вряд ли кто-то примет героев "Сида" за испанских идальго, они французы эпохи Людовика XIII.

Корнелевская трагедия своим обилием движения, частыми изменениями положения героев относительно друг друга как бы иллюстрирует атомистическую философию XVII века: ее персонажи точно так же, как частицы материи у Декарта, первоначально двигаются по всем направлениям, постепенно сбивают свои острые углы друг об друга, располагаются в "хорошем порядке" и, наконец, принимают "весьма совершенную форму Мира".

В "Мнении Французской Академии…" зафиксированы многочисленные отступления Корнеля в "Сиде" от норм классицизма (присутствие побочной сюжетной линии инфанты, влюбленной в Сида; якобы нескромное поведение Химены, которая ни под каким видом не может стать женой убийцы своего отца; неправдоподобное нагромождение событий в сюжете). Эта критика с самого верха имела парализующее действие на Корнеля — он уехал в Руан и вернулся в Париж два года спустя с новыми пьесами, написанными уже в полном соответствии не только с духом, но и с буквой классицизма, — "Гораций" и "Цинна".

Высшая слава Корнеля пришлась на тридцатые-сороковые годы, и хотя он еще очень долго работал для театра, во второй половине века ему на смену приходят новые великие драматурги. Расин поднимает классицистическую трагедию на новую ступень, а Мольер создает классицистическую комедию.

Последние материалы сайта

Календарь развития ребенка

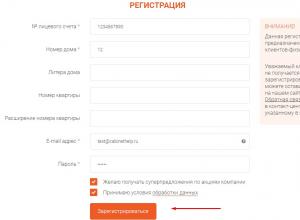

Личный кабинет энергосбыт плюс

ЭнергосбыТ Плюс принимает показания счетчиков и оплату за электроэнергию, горячу воду и отопление. Для удобства потребителей компанией создан онлайн-сервис, где можно зарегистрироваться и решать все вопросы, не выходя из дома. Для этого нужно зайти в личн

Журнал

Степени сравнения прилагательных в английском

Каждый день мы с вами сравниваем разные вещи: эта машина лучше, чем та, а другая, вообще, самая лучшая. Один человек симпатичнее, чем другой. А кто-то считает себя самым красивым. Сегодня вы узнаете о степенях сравнения прилагательных в английском языке:

Еда

Как испечь пасхальный кулич с цукатами и изюмом Готовим дома пасхальный кулич с цукатами

Яйца с желтками взбить миксером до пены. Частями всыпая сахар, продолжить взбивать яичную массу миксером. Взбить до светлой, пышной массы. Влить в получившуюся смесь теплое молоко, добавить размягченное сливочное масло. Взбить смесь снова миксером. Затем

Планирование и уход

Фокусы со спичками и их секреты обучение Какие фокусы можно сделать со спичками

Проткните булавкой середину спички без головки, продвиньте её к середине дужки, застегните булавку. Держа булавку левой рукой, указательным пальцем правой руки резко потяните к себе один конец спички, будто хотите провести ее сквозь соседнюю дужку булавки

Беременность и роды

Рецепты минтая под маринадом из моркови и лука

Я искренне считаю, что рыба под маринадом одно из самых вкусных блюд для любителей рыбы. Любая белая рыба, приготовленная по этому самому вкусному рецепту получается всегда сочной и очень вкусной. Этот полезный минтай под маринадом в духовке можно пригото